|

|

|

DNA-Forschung

Ergebnis Mütterliche Linie

Haplogruppe

T2b - 'Tara'

(Steffan

Lewandowsky)

Herkunft

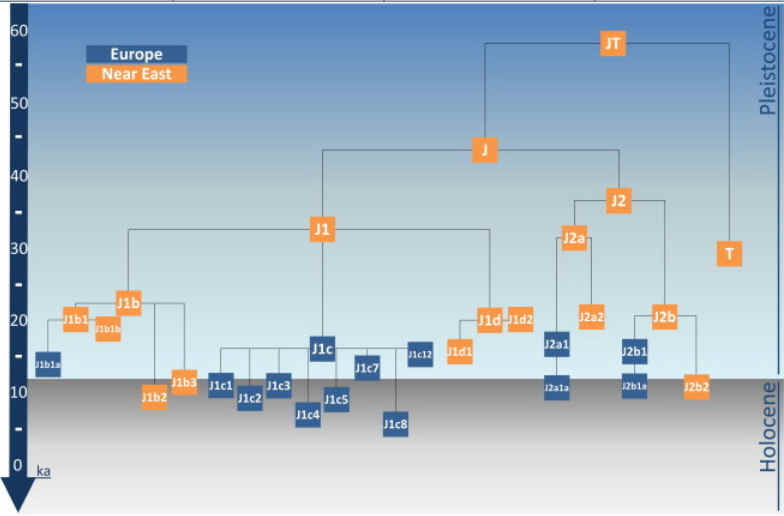

Die Haplogruppe T ist in der Humangenetik eine

Haplogruppe der Mitochondrien und mit 10 % die 3 häufigste mtDNA

Haplogruppe in Europa. Diese Haplogruppe ist auch in Nordafrika und

dem Nahen Osten verbreitet. In dem Buch 'Die sieben Töchter Evas'

von Bryan Sykes ist die Urmutter dieser Haplogruppe als 'Tara'

bezeichnet. "Tara", bedeutet auf

Gälisch 'die felsigen Hügel'. Sykes ist der Ansicht dass diese

Tara vor 17.000 Jahre in den Hügeln der Toskana und an der Mündung

des Flusses Arno lebte. Andere sehen es deutlich nördlicher, so

südlich oder gar nördlich der Alpen, in Pannonien oder am

Schwarzen Meer. Haplogruppe T wird in Europa derzeit mit hoher

Konzentration in den Niederlanden, in Aragon und der italienischen

Adriaküste gefunden, dies spricht für eine Entstehung im Umfeld

der Alpen, möglicherweise im Raum Saone-Donau. Dies macht die

Haplogruppe T zu einer typischen alteuropäischen Gruppe. Nahe

verwandt mit T scheint auch die Haplogruppe J zu sein.

Verbreitung

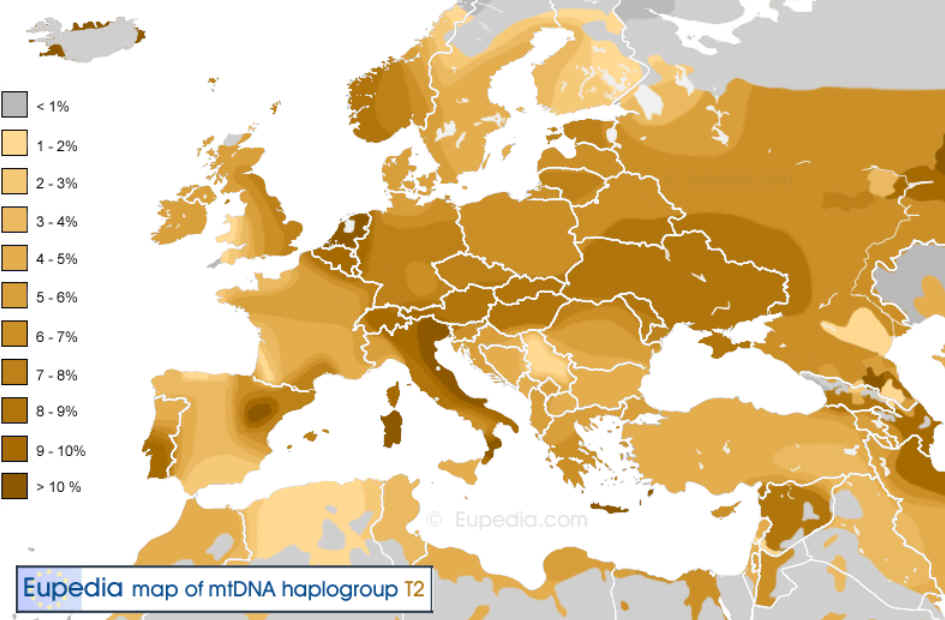

Die Haplogruppe T2 ist eine

Untergruppe der Gruppe T, wahrscheinlich sogar die älteste und

relativ weit verbreitet, das Verteilungsmuster gibt aber kaum

Hinweise zur Herkunft. Die Häufigkeit von T wie auch T2 variiert

stark innerhalb der Sprachfamilien bzw. Völker, die sonst hingegen

eine ähnliche Herkunft teilen und sogar zwischen den Regionen des

gleichen Landes. Das einzige einheitliche Muster ist ein deutlich

erhöhter Prozentsatz in allen Balto-Slawischen Ländern (6,5% bis

8,5 %). Es ist interessant und schon fast einzigartig, das die

Haplogruppen J, T, T1 und T2 ein sehr ähnliches Verbreitungsmuster

auf der Welt aufzuzeigen, bei nur mäßigen Unterschieden in den

Verteilungsmustern, ein recht eindeutiger Hinweis auf eine

Jahrtausende alte gemeinsame Koexistenz dieser Haplogruppen.

Es ist wahrscheinlich, dass der

Ursprung von T2 irgendwo zwischen Alpen und Schwarzen Meer zu suchen

ist und wohl in der Mittelsteinzeit entstand, nur relativ kurz nach

de Entstehen der Hauptgruppe T. In der Jungsteinzeit dürfte es sich

dann von dort aus auch auf den Rest von Europa, Zentralasien und

Nordasien ausgedehnt haben. Möglicherweise können einige Subclades,

wie T2b und T2e, mit den Indoeuropäern verknüpft werden. T2 kommt

auch in Zentral-und Nordasien vor. Es gab offensichtlich in der

Bronzezeit oder auch schon davor, Verbindungen von den

Indoeuropäern zu den Völkern in Sibirien, Kasachstan, ja gar bis

zur Mongolei.

T2 hat in allen großen Kulturen der

Jungsteinzeit in Europa (Starčevo, LBK, Cucuteni-Trypillian,

Cardium Keramik, Atlantische Megalithkultur) gefunden, aber wie

Haplogruppe J könnte es in Südosteuropa seit der Mittelsteinzeit

präsent sein. Die höchsten Frequenzen von T2 sind unter den

Udmurten (23,8 %), einer uralischen Population aus der Wolga-Ural-

Region und den Tschetschenen (12,5%) im Nordkaukasus beobachtet. In

der westlichen Hälfte Europas ist T2 über 10% nur in den

Niederlanden, Island, Aragon, Sardinien, Kalabrien und der

Adriaküste in Italien verbreitet. T2 ist in Cornwall und der Saami

Bevölkerung praktisch nicht vorhanden. Dies spricht für eine

Entstehung von T2 eher am Schwarzen Meer und kann ein weiterer Beleg

für einen Zusammenhang mit der Verbreitung der Indoeuropäer, wohl

mehr aber noch mit der nordischen Rasse sein. Denn die Haplogruppe

T2 war auf jeden Fall schon in der Jungsteinzeit in Europa und

Mittelasien verbreitet. Von 101 mtDNA-Proben des neolithischen

Deutschland hatten 17,8 % die Haplogruppe T, von denen alle die

Subgruppe T2 besaßen – heute ist es nicht mal die Hälfte, wobei

auch T selbst vorhanden ist.

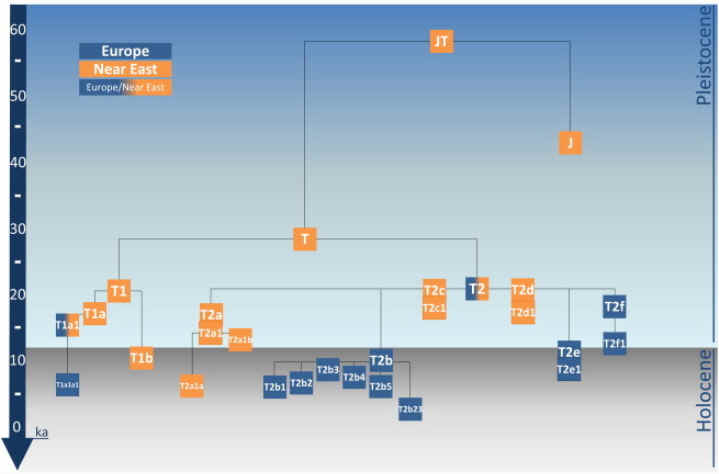

T2 ist in viele Untergruppen von T2a

bis hin zu T2L unterteilt. Die mit Abstand größte ist T2b, welche

30 Untergruppen der eigenen, und weiterer nachfolgender Clades hat.

Die ehemalige Subclades T3, T4 und T5 sind nun alle unter T2 (

jeweils T2c1a , T2a1b und T2e ) notiert.

Die geographische Verteilung

innerhalb der Subclade T2 variiert stark mit dem Verhältnis von

Subhaplogruppen T2e zu T2b, 40-fach in der untersuchten Populationen

von einem niedrigen in Großbritannien und Irland, zu

einem hohen in Saudi-Arabien. Die Subhablogruppe T2e ist leicht

gehäuft unter den sephardischen Juden der Türkei und Bulgariens

vertreten und es gibt den Verdacht Conversos aus Spanien, welche

selbst iberische bzw. (indo-)germanische Vorfahren hatten, hätten

diese eingeführt.

Gesundheitsrisiken

Eine Studie hat gezeigt, dass die Haplogruppe T mit

einem erhöhten Risiko für koronare Herzerkrankungen einhergeht.

Anderseits sind Menschen dieser Haplogruppe wohl weniger anfällig

für Diabetes. Weitere medizinische Studien scheinen aufzuzeigen,

dass die Haplogruppe T einen gewissen Widerstand gegenüber der

Parkinson-Krankheit und Alzheimer-Krankheit bietet.

Außerdem ist mit einer eingeschränkten

Beweglichkeit der Spermien bei Männern zu rechnen, obwohl diese

Ergebnisse von anderen Forschern angefochten werden, stellt

Haplogruppe T zumindest einen schwachen genetischen Hintergrund zu

der Asthenozoospermie dar.

Berühmte

Träger

Der letzte russische Zar , Nikolaus II. besaß die

Subclade T2, unter der Annahme das alle relevanten Stammbäume

korrekt sind, sind das alle weiblichen Vorfahren des Zaren bis hin

zu Barbara von Cilli (1390-1451), der Frau des römisch-deutschen

Kaiser Sigismund. Dies beinhaltet eine große Anzahl des

europäischen Adels, darunter Georg I. von Großbritannien und

Friedrich Wilhelm I. von Preußen (durch die Kurfürstin Sophie von

Hannover), Charles I von England, George III des Vereinigten

Königreichs, George V des Vereinigten Königreich, Charles X.

Gustav von Schweden, Gustav Adolf von Schweden, Moritz von Nassau,

Prinz von Oranien, Olav V von Norwegen, und Georg I. von

Griechenland. Aber natürlich nicht nur der Hochadel hat diese

Subclade, sondern auch 'Normalos', einer dieser war der Westernheld

Jesse James.

|

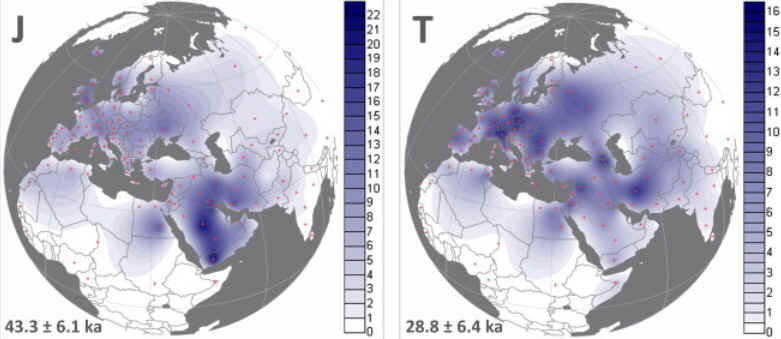

Verbreitung

Haplogruppe J und T |

|

Verbreitung

T2 in Europa |

|

Evolution

Haplogruppe T |

bzw. J |

|

|

|