|

|

|

DNA-Forschung

Mütterliche Linie - mtDNA

Erklärung

Als mitochondriale DNA, kurz mtDNA,

manchmal auch als Chondriom bezeichnet, wird die zumeist zirkuläre,

doppelsträngige DNA im Inneren (Matrix) der Mitochondrien

bezeichnet. Die mtDNA wurde 1963 von Margit M. K. Nass und Sylvan

Nass mit elektronenmikroskopischen Methoden und 1964 von Ellen

Haslbrunner, Hans Tuppy und Gottfried Schatz aufgrund biochemischer

Messungen entdeckt.

Die humane mtDNA besteht aus 16.569 Basenpaaren mit 37 Genen (13

mRNAs (codieren für Protein-Untereinheiten der

Atmungsketten-Komplexe I, III, IV und V), 22 tRNAs und zwei rRNAs

(12S und 16S rRNA)). Die mtDNA besitzt 100–10.000 Kopien pro Zelle

mit 10–15 Molekülen pro Mitochondrium.

Eigenschaften

Die mtDNA vielzelliger Organismen ist meist zirkulär organisiert,

d. h. sie besteht aus einem, zu einem Ring geschlossenen

DNA-Doppelstrang. Nur einfache mehrzellige Organismen wie einige Grünalgen

besitzen linear organisierte mtDNA. Auf der mtDNA befinden sich

einige, wenn auch nicht alle, Gene für die Enzyme der Atmungskette

sowie Gene, die für die Struktur und Reproduktion der Mitochondrien

verantwortlich sind.

Die mtDNA ist innerhalb der Matrix in sogenannten Nucleoiden

organisiert, einem Zellkernäquivalent, wie es auch bei Prokaryoten

zu finden ist. Diese enthalten sowohl die Nukleinsäure als auch

Proteine.

Ursprung

Das Vorhandensein einer eigenen DNA ist einzigartig unter den

Zellorganellen der Tiere, bei den Pflanzen besitzen die

Chloroplasten dieselbe Eigenschaft. Dies ist Ausgangspunkt für die

Endosymbiontentheorie, die besagt, dass Mitochondrien und

Chloroplasten ursprünglich eigenständige Organismen waren, die im

Laufe der Evolution in tierische bzw. pflanzliche Vorläuferzellen

inkorporiert wurden und nun bestimmte Aufgaben für diese Zellen übernehmen.

Weitere Indizien hierfür sind, dass Mitochondrien in etwa die

gleiche Größe wie kleine Bakterien haben, eine zirkuläre DNA

besitzen und von zwei Membranen umgeben sind. Auch ist die

Proteinsynthesemaschinerie (z. B. Ribosomen) der Mitochondrien der

von Prokaryoten sehr ähnlich. Überdies enthält mtDNA, ähnlich

wie bakterielle DNA keine Histone und kaum Introns.

Vererbung

In der Genealogie und Anthropologie spielt die Vererbung der

mtDNA eine große Rolle. Dies hat einerseits damit zu tun, dass

Mitochondrien bei vielen Organismen nur maternal, also nur von der

Mutter, an die Nachkommen weitergegeben werden. Die Mitochondrien

des Spermiums befinden sich in dessen Hals, der nur teilweise an der

Verschmelzung des Spermienkopfes mit der Eizelle teilnimmt. Außerdem

sendet die Eizelle Stoffe aus, die die Mitochondrien des Spermiums

auflösen. Genauer gesagt, sie werden mit Ubiquitin markiert und

anschließend abgebaut. Zudem mutiert mtDNA mit einer sehr

konstanten Rate, sodass man relativ genau sagen kann, wie nah

(zeitlich gesehen) zwei Volksstämme verwandt sind, d. h. wann sich

die Vorläufer dieser Stämme trennten. In der Anthropologie konnte

so gezeigt werden, dass die amerikanische Urbevölkerung am engsten

mit der Urbevölkerung Eurasiens verwandt ist (also von einem

gemeinsamen Vorläufer abstammt); außerdem konnten Hypothesen über

die Ursprünge des Jetztmenschen (Mitochondriale Eva) bestätigt

werden. Das 2005 gestartete Genographic-Projekt, welches Erbgut von

Menschen auf allen Kontinenten mit dem Ziel untersucht, genauere

Erkenntnisse über die Verwandtschaftsbeziehungen der verschiedenen

Bevölkerungen sowie den Ablauf der Besiedlung der Erde durch den

Homo sapiens zu gewinnen, macht sich diese Eigenschaften der mtDNA

zu Nutze.

Neandertaler-mtDNA

Svante Pääbo gelang es 2008, das mitochondriale Genom eines

Neandertalers (Homo neanderthalensis), der vor 38.000 Jahren lebte,

vollständig, mit einer bisher nicht erreichten Genauigkeit, zu

sequenzieren.

|

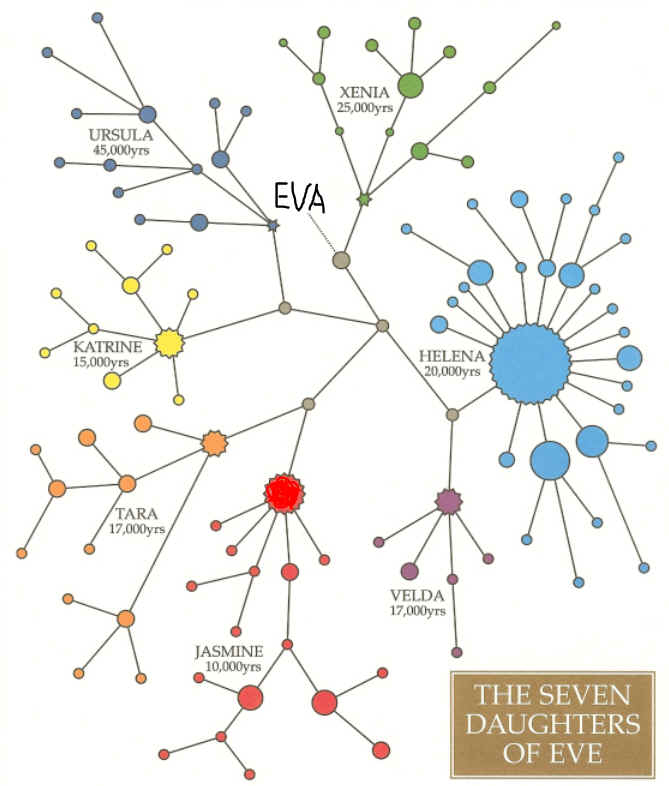

Evolution

der mtDNA (Eva's sieben Töchter) Evolution

der mtDNA (Eva's sieben Töchter)

|

|

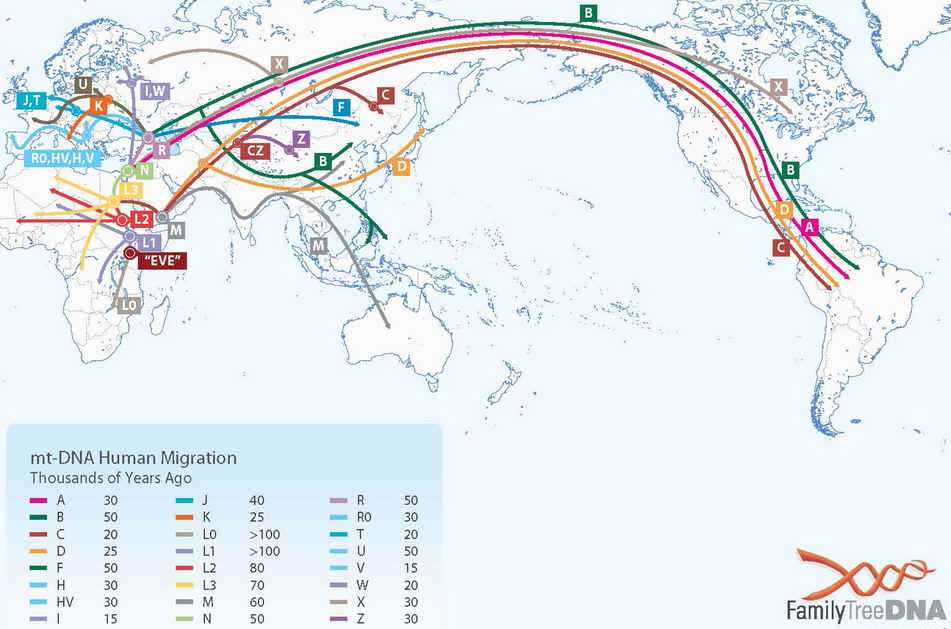

Verbreitung mtDNA |

|

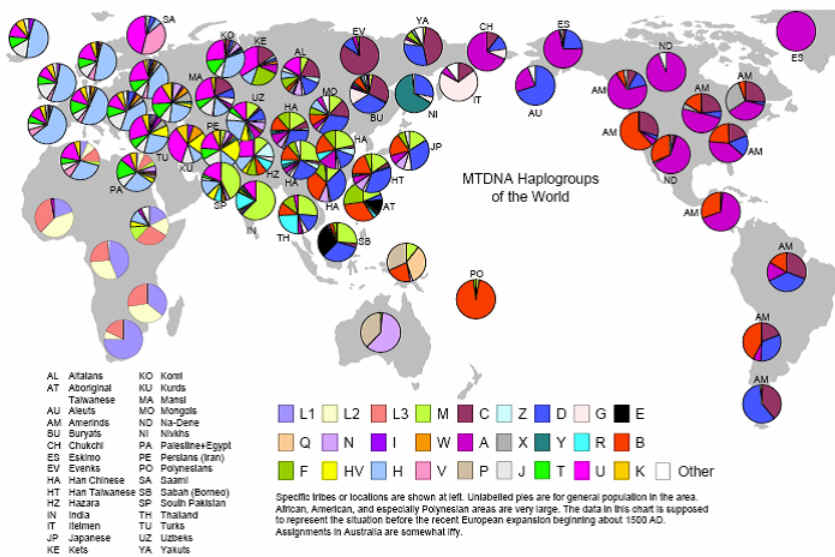

Verbreitungsmuster mtDNA |

|

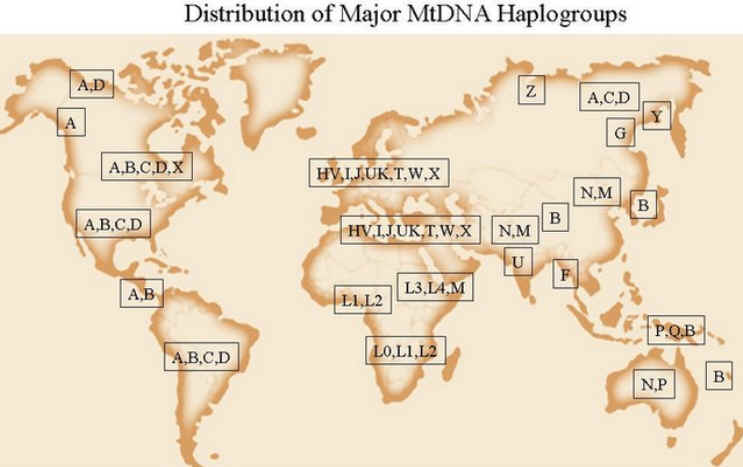

Regionale Hauptgruppen |

|

|

|